全国の小学校6年生の学級担任の先生方に向けて、教科ごとの所見例文を大量にリストアップしました。ぜひ、活用してください。

小学校6年生の「学習面における所見文例」を教科ごとにリストアップしました。

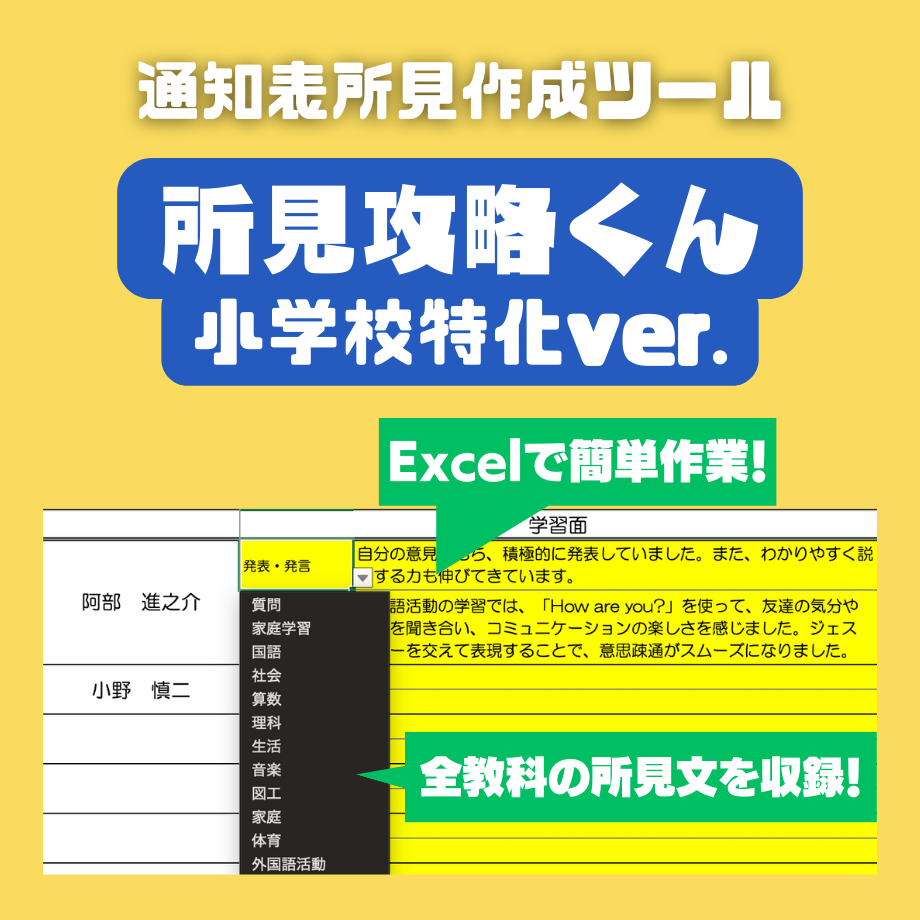

通知表所見文の作業に活用できる記事は以下の通りです。参考にしてみてください!

小学校6年生 文例:国語

国語の「〇〇(教材名)」の学習では、〇〇(具体的なテーマ)について、タブレットや本を活用して丁寧に調べ、自分の考えや理由を分かりやすく文章にまとめることができました。

国語の「〇〇(教材名)」の学習では、班員に的確な指示を出しながら、アンケート結果をもとにした資料を丁寧に完成させることができました。

国語の「〇〇(教材名)」の学習では、班でアンケート作りをする際に、答えやすい質問を考える視点を持ち、話合いで積極的にアイデアを出すことができました。

国語の「〇〇(教材名)」の学習では、伝えるために必要な情報を集めるアンケート作りの場面で、班の友達と協力しながら積極的に意見を出し、活動を進めることができました

国語の「〇〇(教材名)」の学習では、調査方法についてのアイデアを積極的に提案しつつ、同じ班の友達の意見にも耳を傾け、みんなの考えを上手にまとめあげることができました。

国語の「〇〇(教材名)」の学習では、調べたい内容がしっかり収集できるかを意識しながらアンケート作りを進め、アンケート結果をグラフにまとめて分かりやすく伝えることができました。

国語の意見文を書く学習では、「〇〇(具体的なテーマ)」について、自分の経験だけでなく調べた情報を根拠に取り入れ、説得力のある文章を書くことができました。

国語の「自分の考えを提案する」という学習では、〇〇(具体的なテーマ)を取り上げ、タブレットで調べた情報をもとに、自分の意見を説得力のある文章で表現することができました。

国語の俳句を作る学習では、〇〇(季語)を使って〇〇(情景)を生き生きと表し、図画工作では〇〇(題材)を〇〇(技法)で丁寧に仕上げ、〇〇(様子)を見事に表現できました。

国語の「〇〇(教材名)」の学習では、〇〇(具体的なテーマ)について、タブレットで調べた情報を基に、自分の考えを整理し、友達に伝わるように発表することができました。

国語の小説の読解の学習では、物語のテーマを深く考え、友達と意見を共有することができました。

国語のエッセイの執筆の学習では、自分の経験をもとにした考えを、説得力のある文章で表現しました。

国語の新聞作成の学習では、いろいろな情報を集めて整理し、わかりやすく伝える力を身につけました。

国語の新聞記事の分析の学習では、記事の内容をしっかり考えて、自分の意見を論理的に述べることができました。

国語のプレゼンテーションの学習では、写真や図を使って、聞く人を引き込む発表を行いました。

国語の意見文の執筆の学習では、社会問題について自分の立場を明確にし、具体例を使って説得力のある主張をしました。

国語の詩の鑑賞の学習では、作品に込められた気持ちを感じ取り、自分の言葉で表現しました。

国語のディベートの学習では、相手の意見を尊重しながら、自分の意見をしっかりと主張することができました。

国語の物語の構成を学ぶ学習では、話の流れを考え、面白い物語を自分で作ることができました。

国語の報告書の執筆の学習では、データを使った報告を行い、正しい情報を提供することができました。

国語の文学作品の比較の学習では、違う作品のテーマやスタイルを比べて、深い理解を得ることができました。

国語の新聞編集の学習では、自分が興味を持ったことについて記事を書き、編集者としての視点を学びました。

国語の物語創作の学習では、既存の物語を新しい視点から書き直し、創造性を発揮しました。

国語の読書サークルの学習では、他の生徒と本について話し合い、違った視点を受け入れる力を育みました。

国語の文化調べの学習では、日本や他国の文化について調べ、様々な視点を持つことができました。

国語の物語のテーマを探る学習では、登場人物や出来事を通して、作品のテーマを見つけ出しました。

国語のスピーチの練習の学習では、聞き手を意識した話し方を身につけ、効果的に自分の考えを伝えました。

国語の創作活動の学習では、自由な発想で物語や詩を書き、自己表現の幅を広げることができました。

国語の視点を変えて書く練習では、異なる立場から物事を考え、多角的な視野を持って文章を書くことができました。

国語の批評文の執筆の学習では、作品の良さや独自性を評価し、自分の見解をはっきりと示すことができました。

小学校6年生 文例:社会

社会科の学習では、日本の産業発展について学び、農業や工業の役割や課題について深く考えることができました。

社会科の学習では、環境問題について学び、温暖化や資源の枯渇について調べ、自分たちにできることを見つけました。

社会科の学習では、再生可能エネルギーの必要性や省エネルギー技術について学び、持続可能な社会の大切さを理解しました。

社会科の学習では、SDGsについて学び、達成に向けた具体的な行動や生活の工夫について考えました。

社会科の学習では、世界の文化や歴史について調べ、多様な価値観を理解し、異文化交流の大切さを学びました。

社会科の学習では、日本と関係の深い国々の文化や歴史について調べ、経済や貿易のつながりについて考えました。

社会科の学習では、歴史の出来事が現代社会に与えた影響について学び、資料を活用して理解を深めました。

社会科の学習では、現代社会の問題について調べ、自分の生活と関連付けて考え、解決策を考えました。

社会科の学習では、国際問題について学び、平和や人権について考え、自分の意見を持ちました。

社会科の学習では、日本の政治制度について学び、国会や内閣、裁判所の役割について理解を深めました。

社会科の学習では、戦争の歴史について学び、平和の大切さについて考え、未来に生かす方法を話し合いました。

社会科の学習では、防災の重要性について学び、地域の取り組みや備えについて考えました。

社会科の学習では、税金の使い道について学び、社会の仕組みや公共サービスの役割について理解を深めました。

社会科の学習では、都市と農村の違いや課題について調べ、共存するための工夫について考えました。

社会科の学習では、情報社会におけるメディアの役割について学び、正しい情報を選ぶ力を養いました。

社会科の学習では、歴史上の人物の功績について学び、その影響を現代と比較して考えました。

社会科の学習では、日本の伝統文化について調べ、その継承の重要性について考えました。

社会科の学習では、地方自治について学び、住民参加や地域の課題解決の方法について考えました。

社会科の学習では、江戸時代から現代にかけての社会の変化について学び、生活の違いや工夫について理解を深めました。

社会科の学習では、日本の地形や気候について学び、自然災害への備えや地域の特徴について考えました。

小学校6年生 文例:算数

算数の「直方体と立方体」の学習では、 立体の特徴や性質を考え、垂直や平行の関係を捉えることができました。

算数の「直方体と立方体」の学習では、 展開図を考える際に立体の構造を意識し、様々な展開の仕方があることに気付くことができました。

算数の「直方体と立方体」の学習では、 見取り図を描く際に辺の長さを適切に調整し、正確に作図することができました。

算数の「角柱と円柱」の学習では、 見取図や展開図を順序よく描き、立体の形を的確に表現することができました。

算数の「小数のかけ算とわり算」の学習では、 計算の過程を丁寧に考え、小数点の位置に注意しながら正確に計算することができました。

算数の「小数のかけ算とわり算」の学習では、 商の桁数やあまりの意味を考えながら、計算の工夫をすることができました。

算数の「小数のかけ算とわり算」の学習では、 九九の知識を活用し、計算の正確さと速さを意識しながら取り組むことができました。

算数の「正多角形と円周の長さ」の学習では、 複雑な図形を整理し、色分けなどの工夫をしながら丁寧に問題を解くことができました。

算数の「正多角形と円周の長さ」の学習では、 円の内側に正多角形がぴったり収まる関係を理解し、図形を組み合わせて考える力を伸ばしました。

算数の「比とその利用」の学習では、身の回りの事象を比で表し、問題を解決する力を身につけることができました。

算数の「拡大図と縮図」の学習では、図形の拡大縮小を正確に描き、縮尺の意味を理解することができました。

算数の「対称な図形」の学習では、軸対称と点対称の違いを理解し、図形を正確に描くことができました。

算数の「円の面積」の学習では、円の面積の求め方を理解し、複雑な図形の面積を求める力を伸ばしました。

算数の「角柱と円柱の体積」の学習では、立体の体積を正確に計算し、単位の変換にも注意を払うことができました。

算数の「速さ」の学習では、速さ、時間、距離の関係を理解し、問題を解く際に工夫をすることができました。

算数の「資料の整理」の学習では、ヒストグラムや帯グラフ、円グラフを正確に描き、資料を分析する力を身につけました。

算数の「場合の数」の学習では、順列や組み合わせを理解し、問題を解く際に論理的に考えることができました。

算数の学習では、 自分の理解度に応じて学習の進め方を工夫し、主体的に取り組むことができました。

算数の学習では、 苦手な分野を意識し、繰り返し復習することで、着実に力を伸ばすことができました。

算数の学習では、自分のペースで学習を進め、苦手な部分を克服するために努力を続けることができました。

算数の6年間の復習では、基本的な計算から応用問題まで幅広く取り組み、着実に力を伸ばすことができました。

算数の6年間の復習では、 教科書やドリルを活用し、発展問題にも挑戦しながら理解を深めることができました。

小学校6年生 文例:理科

理科の学習では、人や動物の体のつくりと働きについて、実験や観察を通して理解を深めることができました。

理科の学習では、植物の光合成と蒸散の仕組みについて、実験を通して理解し、植物が生きるために必要な要素を考察することができました。

理科の学習では、大地のつくりと変化について、地層の観察や実験を通して学び、地球の歴史や自然災害について関心を深めることができました。

理科の学習では、てこの規則性を調べる実験で、力点、支点、作用点の位置関係と力の大きさを測定し、結果を分析することで、てこの原理を理解することができました。

理科の学習では、電気の性質と利用について、回路の実験や電気器具の分解を通して学び、電気の安全性や利用方法について考察することができました。

理科の学習では、観察や実験を通して、仮説を立て、検証する科学的な思考力を養うことができました。

理科の学習では、科学的な根拠に基づいて考察し、自分の考えを論理的に説明する力を身に付けました。

理科の学習では、科学的な情報を活用し、日常生活や社会の問題を解決する力を伸ばしました。

理科の学習では、友達と協力しながら実験や観察を行い、意見を交換しながらより深く理解を深めることができました。

理科の学習では、学習した内容を生活や身近な環境と結び付けて考え、実生活に応用する力を伸ばしました。

理科の学習では、実験の目的を理解し、結果を基に自分の考えを発表することができました。

理科の学習では、学習内容を振り返り、これまでの知識を活用しながら、新しい課題に挑戦する姿勢が見られました。

理科の学習では、人の体のつくりと働きを調べる実験で、消化や呼吸の仕組みを理解し、健康な生活を送るための知識を身に付けることができました。

理科の学習では、植物の光合成を調べる実験で、葉緑体や光の役割を理解し、植物が酸素を作り出す仕組みを考察することができました。

理科の学習では、地層の観察を通して、過去の地殻変動や生物の化石を発見し、地球の歴史を学ぶことができました。

理科の学習では、てこや滑車を使った実験で、力の向きや大きさを変えることで、物体を動かす効率を上げる方法を学ぶことができました。

理科の学習では、発電やモーターの実験を通して、電気エネルギーと運動エネルギーの変換について理解を深めることができました。

理科の学習では、実験結果から得られたデータをグラフや表にまとめ、分かりやすく整理・分析することができました。

理科の学習では、実験器具の準備や片付けを丁寧に行い、安全に実験を進めることができました。

理科の学習では、観察や実験を通して、自然や科学に対する興味・関心をさらに高め、積極的に学習に取り組むことができました。

小学校6年生 文例:音楽

音楽の授業では、歌詞の意味や背景を深く理解し、感情豊かに表現して歌うことができています。

音楽の授業では、リコーダーや鍵盤ハーモニカでの演奏において、難しいフレーズも粘り強く練習し、正確に演奏できました。

音楽の授業では、合奏や合唱で異なるパートの役割を理解し、全体の調和を意識した演奏ができています。

音楽の授業では、曲の構成や特徴を的確に捉え、自分の考えを交えた感想を分かりやすく発表することができました。

音楽の授業では、楽譜の読み方や記号の意味をしっかりと理解し、演奏に活かすことができています。

音楽の授業では、発表に向けて計画的に練習を重ね、友達と協力して質の高い演奏を目指しました。

音楽の授業では、世界の多様な音楽に触れ、その特徴や文化的背景について興味を持ち、積極的に学んでいます。

音楽の授業では、友達の演奏に対して具体的な感想やアドバイスを伝え合い、お互いに成長しようとする姿勢が見られます。

音楽の授業では、アンサンブルの中で自分の役割を意識し、他のパートの音を聴きながらバランスよく演奏できました。

音楽の授業では、自分の苦手な部分に向き合い、繰り返し練習して克服しようとする粘り強さがあります。

音楽の授業では、作曲やリズム作りにおいて、独創的なアイデアを取り入れ、工夫しながら楽しんでいます。

音楽の授業では、強弱やテンポの変化を細かく意識し、より表現力豊かな演奏ができています。

音楽の授業では、発表当日には自信を持って堂々と演奏し、聴く人に感動を与えることができました。

音楽の授業では、音楽史や作曲家についての学びを通して、音楽の奥深さに気づき、理解が深まっています。

音楽の授業では、困っている友達に声をかけてサポートするなど、思いやりのある行動が見られます。

小学校6年生 文例:図工

図工の学習では、作品をまとめて思い出のアルバムを作ることができました。

図工の学習では、みんなに見せるために作品を展示することができました。

図工の学習では、版画で難しい模様を色を工夫して作ることができました。

図工の学習では、粘土で本物みたいな彫刻を作ることができました。

図工の学習では、絵の具で光と影を意識してリアルな絵を描くことができました。

図工の学習では、紙を組み合わせて抽象的な作品を作ることができました。

図工の学習では、絵の具で空や雲を時間帯に合わせて描くことができました。

図工の学習では、毛糸を編んでコースターを作ることができました。

図工の学習では、紙で立体的な家や車を作ることができました。

図工の学習では、みんなで大きな紙に季節の絵を描くことができました。

図工の学習では、葉っぱで大きな木の絵を作ることができました。

図工の学習では、クレヨンと絵の具でにじみ絵を作ることができました。

図工の学習では、紙を丸めて立体的な花や動物を作ることができました。

図工の学習では、ビーズやボタンでキラキラした作品を作ることができました。

図工の学習では、絵の具で指を使って絵を描くことができました。

図工の学習では、紙をちぎってちぎり絵を作ることができました。

図工の学習では、スタンプで模様を作ることができました。

図工の学習では、紙を折って動物や花を作ることができました。

図工の学習では、毛糸を編んでマフラーを作ることができました。

図工の学習では、みんなで大きな紙に季節の絵を描くことができました。

小学校6年生 文例:家庭

家庭科の学習では、調理実習において栄養バランスを考えた献立作りに取り組み、健康的な食生活の大切さを理解しています。

家庭科の学習では、ミシンの使い方を学び、エプロンや袋物を丁寧に仕上げるなど、道具の扱いに慣れながら作品を完成さ

ました。

家庭科の学習では、食品ロス削減の視点から、食材を無駄なく使う工夫を学び、調理の際に実践できるようになりました。

家庭科の学習では、家計管理について学び、収入と支出のバランスを考えた計画を立てる力を身につけています。

家庭科の学習では、手洗いや食品の保存方法など、食の安全と衛生管理を学び、家庭でも意識する姿勢が見られます。

家庭科の学習では、地域の郷土料理を調べ、実際に調理を行うことで、食文化への関心を深めました。

家庭科の学習では、買い物の仕方を学び、予算を考えながら必要なものを選ぶ力を養いました。

家庭科の学習では、簡単な裁縫に挑戦し、ボタン付けやほつれ直しなど、日常生活で役立つ技術を身につけました。

家庭科の学習では、防災について学び、災害時の備えや家庭での安全対策について考え、意識を高めました。

家庭科の学習では、掃除の基本を学び、効率的な掃除の仕方を理解し、家庭でも実践する姿勢が見られます。

家庭科の学習では、環境に優しい暮らしを考え、省エネやリサイクルの方法について学び、日常生活に取り入れています。

家庭科の学習では、食事のマナーを学び、正しい箸の使い方や配膳の仕方を意識しながら、食事を楽しむことができています。

家庭科の学習では、お弁当作りの計画を立て、栄養バランスを考えたメニューを工夫し、彩りや味付けにも気を配りました。

家庭科の学習では、家族との役割分担について考え、家事を積極的に手伝おうとする意欲が見られました。

家庭科の学習では、家庭での電気や水の使い方を振り返り、省エネに取り組む工夫を考えました。

家庭科の学習では、身近な食材を使った調理を学び、手軽に作れる料理に挑戦し、自信を持って取り組んでいました。

家庭科の学習では、献立作りを通して、食品の栄養バランスや組み合わせを考える力が育っています。

家庭科の学習では、洗濯の方法を学び、洗濯物の干し方やたたみ方に気を配りながら取り組んでいました。

家庭科の学習では、住環境を快適に保つための工夫を考え、整理整頓や収納のアイデアを実践しています。

家庭科の学習では、食品表示の見方を学び、食材を選ぶ際に栄養や産地を意識するようになりました。

小学校6年生 文例:体育

体育の学習では、縄跳びで二重跳びに挑戦し、最初は1回が精一杯だったが、練習を重ねて10回連続で跳べるようになり、自信を深めました。

体育の学習では、準備体操や片付けを率先して行い、クラス全体をリードする姿勢が運動会の成功に貢献しました。

体育の学習では、ドッジボールで戦略を立て、パスのタイミングを工夫してチームの勝利に大きく貢献しました。

体育の学習では、マット運動で側転に挑戦し、腰を高く上げることを意識してきれいなフォームを習得しました。

体育の学習では、跳び箱で台上前転に取り組み、踏み切りを強化して安定した着地を習得し、自信を持って演技を披露できました。

体育の学習では、ゴール型ゲームでシュートのタイミングを工夫し、チームの得点源として活躍しました。

体育の学習では、陸上競技でスタートダッシュを磨き、50m走で自己ベストを更新するなど競技力を向上させました。

体育の学習では、表現活動で友達と協力し、音楽に合わせた一体感のあるダンスを創り上げ、観客を魅了しました。

体育の学習では、縄跳び運動で持久跳びに挑戦し、3分間跳び続ける持久力を身につけました。

体育の学習では、運動会の練習でチームを引っ張り、仲間を励ましながら全員が一丸となるよう導きました。

体育の学習では、体育委員として用具の準備や話し合いに積極的に参加し、クラスの活動を支える責任感を示しました。

体育の学習では、ハードル走でリズムを意識し、歩数を調節してスムーズに走り抜ける技術を習得しました。

体育の学習では、マット運動で倒立に挑戦し、バランスを保つ力を養い、演技の幅を広げました。

体育の学習では、跳び箱で開脚跳びの姿勢を改善し、空中でのフォームを美しく保つことに成功しました。

体育の学習では、ボールゲームで的確なパスを出し、チームの攻撃をリードする重要な役割を果たしました。

体育の学習では、独自の練習方法を考え出し、縄跳びの二重跳びをマスターするなど技術向上に努めました。

体育の学習では、難易度の高い技に積極的に挑戦し、失敗を恐れずに努力を続ける姿勢が印象的でした。

体育の学習では、仲間と協力しながら運動会の種目を企画し、リーダーとしてクラスをまとめる力を発揮しました。

体育の学習では、チームスポーツで協力プレーを重視し、仲間と共に目標を達成する喜びを味わいました。

体育の学習では、さまざまな運動に挑戦し、技術と自信を深めながら、心身の成長を遂げました。

まとめ:小学校の先生方、通知表所見作業、本当にお疲れ様です。

全国の小学校の先生方!通知表の所見作業、本当にお疲れ様です!

少しでも通知表作成のお力になれたら良いな、と思い、例文集として本記事を執筆しています。

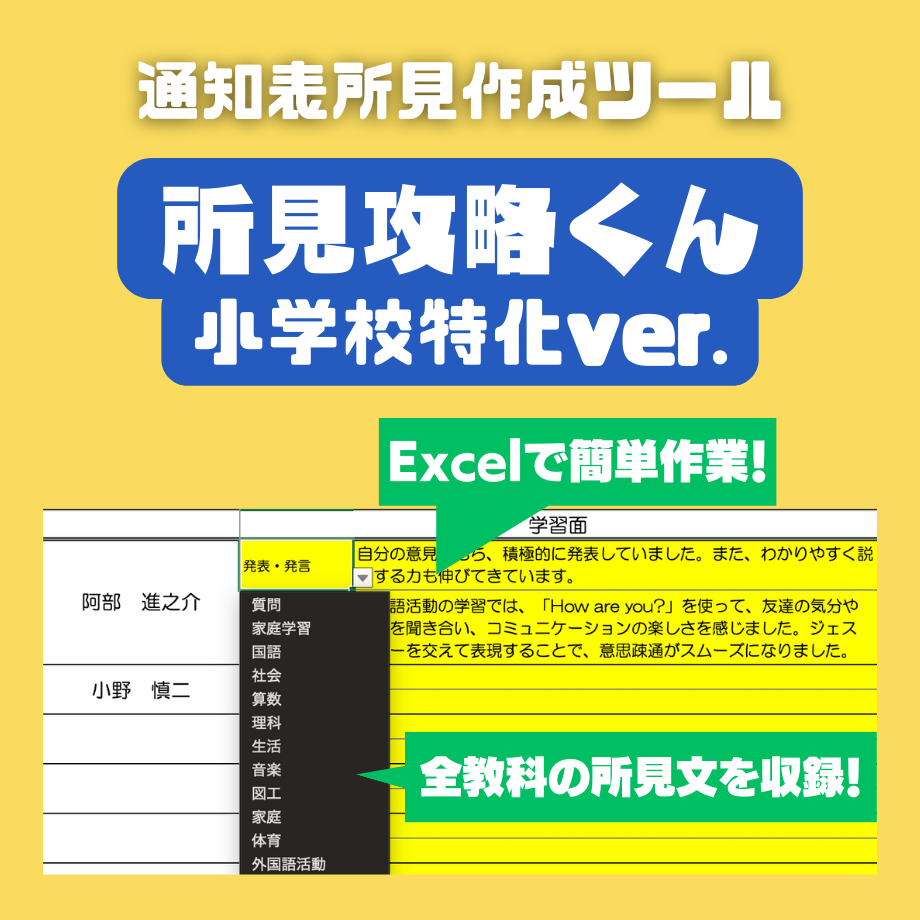

さらに効率化を図るために、Excelであっという間に所見を作成できるツールをご活用ください!↓

今後も所見例文の各項目の内容はアップデートしていこうと思います!

ちなみに、通知表の所見作業を効率化するための関連記事も掲載しておきます!

通知表所見を効率的に終わらせるための関連記事

通知表所見例文集

コメント